„Zum Pinkeln zu McClean“ (Friedhof der Wörter)

Küssen Sie gerne? Und wo? Wie wäre es am Bahnhof. Dort hat die Bahn eine Küss-Zone eingerichtet: „Kiss and ride“, übersetzt: Küssen und Fahren.

Dieses Schild findet man auch in Taiwan und Wien, es soll in holprigem Englisch nicht das Rotlicht-Viertel anzeigen, sondern: Hier darf man parken, hier darf man küssen (oder auch nicht) und die Liebste in den Zug setzen. Also: Eine Kurzpark-Zone.

Über die Vorliebe der Deutschen Bahn für Anglizismen wunderte sich sogar ein Engländer, den ein Reporter des „Hamburger Abendblatt“ auf dem Hauptbahnhof sagen hörte: „Wenn die Würstchenstände und die Brezelbuden nicht gewesen wären, hätte ich geglaubt, ich wäre bei British Rail, nicht bei der Deutschen Bahn.“

Und der deutsche Sprachprofessor Walter Krämer grollte im Bahnhof: „Zum Pinkeln muss man zu McClean.“

Als Bahnchef Grube jüngst bei den „Molsdorfer“ Gesprächen in Erfurt zu Gast war, kündigte er an: Die Bahn spricht wieder deutsch. „Call a bike“ soll „Mietrad-Angebot“ heißen, der Flyer „Handzettel“ – und, hoffentlich, der „Service-Point“ wieder „Auskunft“.

Ganz im Grubeschen Sinn wirbt die Bahn in Köln mit einem Spruch, der einen Sprach-Preis verdient hätte:

„Mobilitätskette? Seid ihr jeck? Ich sach dazu: Mit Bus und Bahn.“

So macht sich die Bahn über die „Mobilitätskette“ lustig, die auf unseren „Friedhof der Wörter“ gehört, und lästert fröhlich, ins Hochdeutsche übersetzt: „Seid ihr verrückt? Ich sag dazu: Mit Bus und Bahn.“

Thüringer Allgemeine 5. November 2012

Als die Mühle noch Müle hieß (Friedhof der Wörter)

Dies Schild findet der Wanderer auf den Fahner Höhen nördlich von Erfurt. Die erste Frage, die sich jeder stellt: Warum hat der Schildermaler die Mühle um ein „h“ betrogen?

Dies Schild findet der Wanderer auf den Fahner Höhen nördlich von Erfurt. Die erste Frage, die sich jeder stellt: Warum hat der Schildermaler die Mühle um ein „h“ betrogen?

Die zweite Frage: Warum schreiben wir die Mühle mit „h“, aber den Müller ohne „h“ und mit einem doppelten „l“? Ist nicht der Müller der Mann, der die Mühle bedient?

Der Versuch einer Antwort: „Muli“ hieß die Mühle in alten Zeiten, dann „Müle“. „Vor einer mülen an einem fluß“, lesen wir in einer Dichtung vor fünfhundert Jahren.

Erst danach, also vor etwa dreihundert Jahren, schlich sich das „h“ in die Müle ein. Der Müller kam immer ohne „h“ daher, hieß früher, der Müle angeglichen, „Mulinari“ oder „Mülnär“.

So dumm ist der Schreiber der „Grundmüle“ also gar nicht, er hat sich nur im Jahrhundert geirrt – und unterschätzt, wie unlogisch bisweilen unsere Sprache ist.

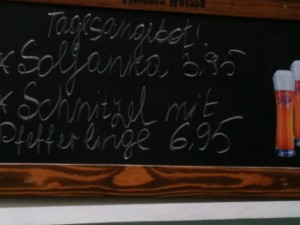

Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

Wer lächelt, der irrt. Der Wirt ist nicht dumm, der sein Schnitzel mit „Pfefferlingen“ anpreist – auch wenn die übliche Schreibweise den Pfeffer in einen „Pfiffer“ verwandelt hat.

Der Pfifferling ist ein würziger Pilz, er leiht sich seine Bedeutung vom Pfeffer – schon seit Jahrhunderten. Früher war der Pfefferling ebenso beliebt wie weit verbreitet – aber recht wertlos, weil ihn jeder in den Wäldern massenhaft finden und zum Kochen abholen konnte.

„Das ist mir keinen Pfifferling wert“, so lautet noch heute eine Redewendung, die sagt: Was ich kaufen soll, ist wertlos.

Pfefferling oder Pfifferling – in der Aussprache sind die beiden Wörter ähnlich. So dürfte auch der Pfeffer sich in Pfiffer verwandelt haben – gegen den Sinn des Wortes.

Wer also dem Pilz seine ursprüngliche Bedeutung zurückgeben will, der folge dem Wirt am Erfurter Domplatz. Wer ein Kopfschütteln oder den roten Fehlerstrich der Lehrerin vermeiden will, der folge der üblichen Schreibweise.

Wer weder das eine noch das andere Wort mag, weder Pfefferling noch Pfifferling, der borge sich für den würzigen Pilz einen Namen bei unseren österreichischen Sprachnachbarn: Eierschwammerl.

Ein Nachtrag:

Ein Leser schreibt: Mir war auf dem Foto zunächst gar nicht mal aufgefallen, dass da „Pfefferling“ und nicht Pfifferling geschrieben steht. Vielmehr lächelte ich, weil da geschrieben wurde: „… mit Pfefferlinge“, ohne „n“ am Ende. Heißt das nicht . . . mit Pfefferlingen (Dativ plural)?

Der Leser hat Recht. Das ist ein Fall für den Dativ!

„Steht’s frische Oliven“ – Genitiv und kein Ende (Friedhof der Wörter)

Welch eine Freude – eine Postkarte statt einer Mail! Auf einer Seite steht statt einer schönen Ansicht aus dem Thüringer Wald in großen roten Buchstaben: „Genetiv ins Wasser, weil es dativ ist.“ Das ist entweder lustig gemeint oder höhnisch.

Familie Woltermann aus Volmarstein an der Ruhr schreibt dem Chefredakteur diese Postkarte. Was auch eine Freude ist: Die Familie, die sonst bestimmt die fehlerfreie „Westfalenpost“ liest, hat im Urlaub die TA gelesen; aber sie ärgert sich über den Chefredakteur:

„Darf es wahr sein

, dass der Chefredakteur einer deutschen Tageszeitung nicht weiß, wie sich das Wort „Genitiv“ schreibt? Ein Hohn! Wir verbringen einen ansonsten schönen Kurzurlaub in Thüringen.“

Der „Genetiv“ – so die durchaus korrekte Schreibweise voll des Hohns – oder „Genitiv“, wie der Duden empfiehlt, regt viele Leser an oder auf, sogar aus Westfalen.

Barbara Hillebrand war auch eine Urlauberin im Thüringer Wald, genau: in Meyersgrund bei Ilmenau. Sie vermisst die TA und den „Friedhof“, wie sie schreibt, und schickt als Trost ein „sehr schönes Beispiel“ für die Schreibweise des Genitivs, gefunden und fotografiert im Urlaub.

Ich freue mich über jedes Foto und jeden Hinweis als Dokument eines seltenen oder seltsamen Umgangs mit der deutschen Sprache.

(TA, 24. September 2012)

Genetiv oder Genitiv? Peinlich? Witzig? (Friedhof der Wörter)

Barbara macht Urlaub im Thüringer Wald, liest den „Friedhof der Wörter“ und muss schmunzeln: „War der Genetiv eine Falle für den Leser?“

Hanni, man verzeihe die in Mails übliche Anrede, also Hanni hatte nach eigenem Bekunden nicht nur Freude an dem „Deppen-Apostroph“, sondern auch am „Genetiv“:

„Beim ersten Mal glaubte ich noch an einen Tippfehler. Als diese Schreibweise aber konsequent weiter beibehalten wurde, kam ich ins Zweifeln und sah in der einschlägigen Literatur nach. Nun, je nach persönlicher Einstellung kann man den Fehler peinlich oder sehr witzig finden. Ich finde es köstlich, daß ausgerechnet in einer detaillierten Abhandlung über die Schreibweise des ,Genitivs‘ (?) dieser Fehler unterlaufen ist!“

Was ist richtig? Genetiv, wie im vergangenen „Friedhof“ geschrieben, oder Genitiv, wie die beiden Leserinnen und einige andere versichern?

Der Duden lässt beide Schreibweisen zu, entscheidet sich aber fürs „i“ im „Genitiv“ und bezeichnet den „Genetiv“ als veraltet. Müssen wir dem Duden folgen?

Nicht immer! Aber immer wenn es keinen Grund für eine Abweichung gibt – wie beim Genitiv, der vom lateinischen Wort „casus genitivus“ abgeleitet ist.

Es bleibt rätselhaft, wann und warum aus dem alten „Genetiv“ der moderne „Genitiv“ entstanden ist – oder ob beide Schreibweisen lange nebeneinander existierten. Zu Luthers Zeiten und den Jahrhunderten danach gab es keine allgemein verbindlichen Regeln; man schrieb so, wie man sprach und meinte, verstanden zu werden.

Im ersten Duden von 1880, der eine Mark kostete, stehen beide Wörter noch gleichrangig: Genetiv und Genitiv. Konrad Duden, Direktor des Königlichen Gymnasiums zu Hersfeld, schreibt im Vorwort, die Regeln sollten Deutschland einen, sprachlich zumindest.

„Überdies sind wir der Meinung, daß es durchaus nicht die Absicht war, für alle Fälle und für alle Zeiten endgültige Bestimmungen zu treffen.“

(TA, 17. September 2012)

Der Deppenapostroph: Ein Häkchen zu viel (Friedhof der Wörter)

Vorab:

Wer weiß, wann aus dem „Genetiv“ ein Genitiv wurde?

Was ist ein Deppenapostroph? Ein Liebhaber der deutschen Sprache aus Ellrich hat ihn so getauft, und er hat ihn auf den TA-Lokalseiten entdeckt:

In der Lokalsport-Bildzeile: „Glückauf´s Katharina Bartsch lebt von ihrer Antrittsschnelligkeit“, auf der Leserseite: „Mohring’s Position“ und im TA-Tippspiel „Enrico Weber´s Kreisoberligatipp“.

Der Deppenapostroph, besser: Deppen-Apostroph, ist der englischen Grammatik entlehnt: Dort wird der Genetiv, wie in unserer Sprache, auch mit einem angehängten „s“ gebildet: aber er wird mit einem Häkchen, einem Apostroph, vom Wort getrennt. „Obama’s dog“, mit Häkchen, entspricht im Deutschen: „Obamas Hund“, ohne Häkchen.

Das Häkchen beim Genetiv kam in Mode, als der Deutsche seine Liebe zu amerikanischen Schlagern entdeckte und zu Klopsen, die zwischen zwei Brötchenhälften kleben. Harrys Kneipe hieß plötzlich: Harry’s Kneipe; und der kleine Frisörladen: Inga’s Haarladen.

Das Amerikanische war modern, so meinte man, eben nicht so provinziell wie das Deutsche. Wir machten jeden Unsinn mit, wenn er nur amerikanisch klang.

In der Tat ist die englische Sprache verführerisch einfach: Kein der-die-das, sondern nur ein „the“; wenige Ausnahme gibt es beim Konjugieren und Deklinieren, während jeder, der unsere Sprache lernt, schier verzweifelt, wann ein „n“ anzuhängen ist: dumme Hühner, die dummen Hühner, den dummen Hühnern.

Ausgerechnet beim Genetiv ist die deutsche Sprache einfacher als die englische, zumindest nutzen wir ein Häkchen weniger. Und was machen wir ins Englische vernarrte Deutschen? Wir setzen den Deppenapostroph, als wär’s ein Stück vom Deutschen.

Leserinnen schrieben mir nach der Veröffentlichung in der TA (10. September 2012) so und ähnlich:

Sehr geehrter Herr Raue,

als regelmäßiger TA-Leser, aber unbedarfter Leserbriefschreiber muss ich heute mal meine Zurückhaltung aufgeben. Des öfteren hatte ich schon meinen Spaß an Ihren Artikeln nicht nur in dieser Spalte.Heute hatte ich nicht nur meine Freude an dem „Deppen-Apostroph“ sondern an dem „Genetiv“, beim ersten Mal glaubte ich noch an einen Tippfehler. Als diese Schreibweise aber konsequent weiter beibehalten wurde, kam ich ins Zweifeln und sah in der einschlägigen Literatur nach.

Nun, je nach persönlicher Einstellung kann man den Fehler peinlich oder sehr witzig finden. Ich finde es köstlich, daß ausgerechnet in einer detaillierten Abhandlung über die Schreibweise des „Genitivs“(?) dieser Fehler unterlaufen ist!

Meine Antwort:

Sie haben Recht, und ich habe eine Vergangenheit. Früher schrieb man den Genitiv „Genetiv“, der Duden nimmt das Wort auch in der aktuellen Ausgabe noch auf – aber mit dem Hinweis „veraltet“.

Sie merken, auch ich bin kein junger Mann mehr, habe den „Genetiv“ noch gelernt und nicht aus dem Kopf entfernt.

Sie haben aber Recht: Heute schreiben wir „Genitiv“, und der „Genetiv“ ruht auf dem Friedhof der Wörter. Vielleicht schreibe ich am nächsten Montag davon.

Wenn Wörter schmelzen (Friedhof der Wörter – Apostroph)

Die Liberalen in Thüringen, so sie in der FDP organisiert sind, wollen zu den Liebhabern der deutschen Sprache zählen. Zumindest engagieren sie sich für unsere Kinder in der Schule: Sie sollen besser lernen. So haben sie ein großes Plakat entworfen: „Schule für’s Leben“.

Ein wahrer Liebhaber der deutschen Sprache, der Redakteur Thorsten Büker von der Thüringischen Landeszeitung (TLZ), hat die Plakate entdeckt – und gleich einen Schreibfehler. „Für’s Leben“ ist falsch, laut Duden ist „fürs Leben“ richtig. Und der Duden ist der Gott der Deutschlehrerinnen, er bestimmt, wann sie ihren Rotstift anzusetzen haben.

Der Apostroph ist aber ein windiger Geselle, ein Häkchen, das manche mühsam auf der Tastatur suchen, das selten und meist falsch benutzt wird und das nur wenige beherrschen – auch der Duden nicht.

Der Apostroph, so die Duden-Regel, zeigt an, wenn in einem Wort Buchstaben ausgelassen werden. Würde sich der Duden auf diese einfache Regel beschränken, hätte nicht nur Thüringens FDP ein Problem weniger, sondern jeder Schreiber der deutschen Sprache – erst recht wenn der Duden seine zweite, menschenfreundliche Regel selber beherzte:

„In vielen Fällen können die Schreibenden selbst entscheiden, ob sie einen Apostroph setzen wollen oder nicht.“

Die Ausnahmen, die er bestimmt, sind ebenso unlogisch wie unfreundlich. Trüb statt trübe ist auch korrekt ohne Häkchen, ebenso heut statt heute – mit der Begründung, es sei gut lesbar und unmissverständlich.

Das soll laut Duden für „allgemein übliche Verschmelzungen von Präpositionen“ nicht gelten. Das verstehe, wer will: Die „fürs“ und „hinters“ und „unters“ sind zwar üblich, aber in der Schriftform eben nicht unmissverständlich.

Wer das „das“ in „für das Leben“ verschlucken will, ist kein Banause; wenn er aber, um Verständlichkeit bemüht, das Verschlucken kenntlich machen will, sollte er das Häkchen setzen dürfen. Und er darf es auch, wenn er keiner Deutschlehrerin ausgeliefert ist.

Thüringer Allgemeine, 3. September 2012

Auf dem Holzweg (Friedhof der Wörter)

An der Unstrut, nahe der Himmelsscheibe und dem Dorf Kleinwangen, steht ein Stein am Weg, darin gemeißelt ein Pfeil und das Wort : “Holz-Weg“. Der Wanderer findet allerdings kein Ziel.

Wer einen Holzweg geht, endet im Nirgendwo des Waldes; er steht plötzlich auf einer Lichtung oder stapft im Morast von tiefen Reifenspuren. Ein Holzweg ist kein Wanderweg, sondern ein Weg, den Baumfäller angelegt haben, um an ihr Holz kommen. Gibt es keine Bäume mehr, die sie schlagen wollen, dann lassen sie den Weg enden.

Wer als Wanderer in einen Holzweg abbiegt, wird am Ende fluchen – erst recht, wenn ihm ein Wegweiser aus Stein zum vermeintlichen Ziel „Holzweg“ lockt.

Unser Sprichwort „Auf dem Holzweg sein“ nimmt die Bedeutung auf: Jemand glaubt, ein Ziel vor Augen zu haben, aber er endet in einer Sackgasse. Der Philosoph Martin Heidegger hat in seinem Buch „Holzwege“ sogar das menschliche Leben mit einem Holzweg verglichen.

Der Holzweg ist eines der schönsten Sprachbilder. Wer es nutzt und seinen Sinn kennt, entwirft in seinem Kopf einen Film, der ihn wandernd auf einem Weg zeigt ohne Ziel. Das ist der Sinn von Bildern in unserer Sprache: Sie sollen im Kopf ein Bild malen, im besten Fall einen kurzen Film laufen lassen. Lasst uns also schöne Bilder malen!

Der Friedhof der Wörter, auch ein Sprachbild, könnte auch Holzweg der Wörter heißen.

Wer nicht nur Bilder mag, sondern auch Fakten: Es gibt in Deutschland viel mehr Holzwege als Autobahnen.

TA vom 27. August 2012

Amerikaner lieben „bratwurst“ (Friedhof der Wörter)

Vor allem junge Leute, die bei „I love you“ schmelzen, mögen amerikanische Wendungen, für die sich sogar ein eigenes Wort ins Deutsche geschlichen hat: Anglizismen. Auch Werber mögen die amerikanischen Wörter in der deutschen Sprache, wenn sie den „Sale“ ins Schaufenster schreiben oder „Service Point“ in den Bahnhof.

Nicht nur wir Deutsche mögen Wörter aus Amerika, auch Amerikaner mögen deutsche. Etwa anderthalb Millionen Amerikaner sprechen deutsch sogar in der Familie, ein paar hundert deutsche Wörter gehören zum Sprachschatz der Menschen zwischen Boston und Los Angeles.

„Bratwurst“ und „sauerkraut“, „leberwurst, schnitzel“ und „schnapps“ – wenn Amerikaner von Essen und Trinken sprechen, entlehnen sie mit Vorliebe unsere deutschen Wörter. In Alaska und auf Hawaii feiern sie mit bajuwarischer Begeisterung das „oktoberfest“.

Auch Schwermut scheint so typisch deutsch, dass sich „weltschmerz“ und „waldsterben“, „angst“ und „kaputt“ in amerikanischen Zeitungen finden. Und weiter: „plattenbau“ und „kindergarten“ schätzen die Amerikaner so sehr, dass sie keine eigenen Wörter dafür prägen wollten. Die deutsche Sprache ist eine der schönsten Sprachen der Welt, wie uns die Amerikaner beweisen – „zigzag“.

(Thüringer Allgemeine, 20. August 2012)

Gänsefüßchen in der Sprache der Nazis (Friedhof der Wörter)

Wer ein Wort ironisch gedeutet haben will, setzt es in „Gänsefüßchen“; so will er Distanz oder Ironie ausdrücken. Die Nationalsozialisten haben sie oft genutzt, vielleicht sogar erfunden.

Victor Klemperer, Romanistik-Professor in Dresden, schrieb in seinem Wörterbuch des Dritten Reichs:

Chamberlain und Churchill und Roosevelt sind immer nur „Staatsmänner“ in ironischen Anführungszeichen, Einstein ist ein „Forscher“, Rathenau ein „Deutscher“ und Heine ein „deutscher Dichter.“

Die Nazis entzogen Klemperer den Lehrstuhl, da er Jude war; sein „Wörterbuch“ schrieb er abends, wenn er von der Zwangsarbeit zurückkehrte. Seinem Wörterbuch gab er den lateinischen Namen „LTI (Lingua Tertii Imperii), also: die Sprache des Dritten Reichs; so wollte er die Gestapo bei einer Hausdurchsuchung auf eine falsche Fährte locken.

Die Nazis, stellte Klemperer fest, haben keine neuen Wörter erfunden, sie verdrehten einfach den Sinn.

Nach dem Krieg listete der Journalist Dolf Sternberger gut zwei Dutzend dieser Wörter auf: Das „Wörterbuch des Unmenschen“.

Ein Beispiel: „Behandlung“. Das Wort taucht in Hunderten von SS-Dokumenten auf bis hin zur Wendung: Gefangene einer Sonderbehandlung zuführen – „das war ein Euphemismus für den Massenmord“.

„Behandlung“, immer noch ein alltägliches Wort, war für Sternberger ein Begriff der Selbstüberhebung:

„Wer Menschen behandeln will, Menschen schlechthin, wer sich in der Menschenbehandlung üben will, der setzt sich selber über die Menschen. Hier wird ein Über- oder Obermensch postuliert, der sich Untermenschen untertänig macht.“

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von