Besuch bei Buzzfeed: Katzenvideos und Investigativ-Recherche

Redaktion BuzzFeed Deutschland (von links): Chefredakteur Daniel Drepper, Grundrechte-Reporter Marcus Engert, Reporterin für Politik und sexualisierte Gewalt Pascale Müller, Reporterin für Feminismus Juliane Löffler, Reporter für Desinformation und Social News Karsten Schmehl. Foto: Stefan Beetz / BuzzFeed

„Ist das die Zukunft des Journalismus? Querfinanzierung über Katzenvideos und Kochbücher?“, fragt Veronika Wulf in der Süddeutschen Zeitung nach einem Besuch in der Berliner Redaktion von Buzzfeed. Drei Mitarbeiter arbeiten für die Reichweite (Tipps für Analsex, Quiz, Rezepte), vier Reporter betreiben investigative Recherchen (Kosten für den Podcast von Kanzlerin Angela Merkel, Mobbing-Vorwürfe gegen Direktorin eines Max-Planck-Instituts). Chefredakteur Daniel Drepper will von anderen Medien zitiert werden, was ihm auch gelingt. Sein Motto: „Wilde Ideen ermutigen.“

Quelle: Süddeutsche Zeitung, Medien, 29. Januar 2019

Sind alle Redakteure linke Menschenrechtler?

Ob Harald Schmidt das ebenso über Redakteure sagen würde:

Alle Schauspieler sind in ihrer Selbsteinschätzung linke Menschenrechtler – aber dann dieses unfassbare Glück, wenn sie in Puerto Rico einen Strandhändler runtergehandelt haben bei einer Holzkette. „Der wollte zehn Dollar – hab ich für drei gekriegt.“

Aus dem faszinierenden Interview von Kathrin Hollmer in der Süddeutschen Zeitung vom 29. Dezembert 2018. Die Frage in der Überschrift ist von mir.

Die „Vorbereitung eines Angriffskriegs“: Johannes Willms zum 70.

Johannes Willms schrieb auch eine Balzac-Biografie, die im Diogenes-Verlag erschienen ist. Foto: © Evelyn Schels/ Diogenes

Es zeugt von Stil, dem Kollegen aus dem Konkurrenzblatt zum 70. Geburtstag zu gratulieren: Claudius Seidl würdigt in der FAZ heute (25. Mai 2018) Johannes Willms, den ehemaligen Feuilleton-Chef der „Süddeutschen Zeitung“. Solche Gratulationen sind ein netter Anlass, Anekdoten aus dem Leben zu erzählen – die oft mehr über den Jubilar verraten als manch umstrittene Entscheidung.

„Man lebt im Feuilleton ja oft über seine geistigen Verhältnisse; dass man zum Ausgleich auch mal über seine finanziellen Verhältnisse leben sollte, zum Beispiel in anständigen Restaurants“, schreibt Seidl, der einst auch für die SZ gearbeitet hatte, und erzählt: „Einmal führte er einen sehr schmächtigen Korrespondenten aus, und auf die Spesenquittung schrieb er als Bewirtungsgrund: „Vorbereitung eines Angriffskriegs“.“

Seidl nennt dies einen „profunden Unernst“.

Der Leser ahnt, welche Kämpfe in den Feuilletons tobten in den achtziger Jahren: Willms, so Steidl, setzte „das sogenannte politische Feuilleton durch; auch wenn die (durchaus mächtigen) Stammleser sich mehr Musikkritiken wünschten und die Kollegen aus dem politischen Ressort manchmal vom „Zeugs“ sprachen, das im Feuilleton stehe“. „Zeugs“, das merken wir uns.

Willms blieb ruhig, so Seidl, und reizte seine Gegner, wohlgemerkt in der Redaktion, mit „seiner geistigen Nonchalance“.

Bernhard Schlink: Warum ich kurze Sätze schreibe

Der Schriftsteller Bernhard Schlink. Sein neuer Roman „Olga“, erschienen bei Diogenes. Foto: Alberto Venzago – Diogenes Verlag

„Ich versuche, so zu schreiben, dass es jeder lesen kann und lesen mag“,

sagt der Dichter Bernhard Schlink in einem SZ-Interview. „Ist das der Grund, dass Sie kurze, prägnante Sätze schreiben, diesen Schlink-Stil?“, fragt der Redakteur.

„Ich will nicht, dass meine Leser und Leserinnen sich mit dem Entziffern meiner Texte abmühen. Sie sollen sich mit der Geschichte, den Personen, den Gedanken beschäftigen können.“

Quelle: Süddeutsche Zeitung 21. Januar 2018 „Ich wollte ein Volksschriftsteller werden“

Facebook-Kommentar von Ulrike Kaiser:

Guter Hinweis, danke dafür. Aus diesem Grund empfehle ich noch immer das Buch von E. A. Rauter „Vom Umgang mit Wörtern“. Stammt zwar aus einer anderen Zeit, wie sich an vielen Textbeispielen unschwer erkennen lässt. Enthält aber viele Merksätze für den journalistischen Alltag. Zum Beispiel, dass man nur etwas verständlich vermitteln kann, was man selbst verstanden hat. Oder dass man Lesern nicht die Arbeit überlassen darf, die man sich selbst beim Schreiben nicht machen wollte oder konnte.

Christoph Waltz über den kleinen Mann ohne Geschichte

Jeder Mensch hat eine Geschichte, die man erzählen kann. Das könnte eine Reporter-Weisheit sein, vor allem Lokaljournalisten würden zustimmen.

„Der kleine Mann aus Omaha verdient es überhaupt nicht, dass seine Geschichte erzählt wird – wenn es keine interessante Geschichte ist“, sagt dagegen Christoph Waltz, Deutschlands berühmtester Schauspieler, in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Wenn die Geschichte des kleinen Manns erzählenswert ist: „Ist er dann noch ein kleiner Mann?“, fragt Christoph Waltz. „Ist er nicht in dem Moment groß, in dem wir seine tolle Geschichte ins Zentrum einer Erzählung rücken?“

Christoph Waltz spielt eine Nebenrolle in dem Film von Alexander Payne: „Downsizing“; erzählt wird die Geschichte von Menschen, die auf 12 Zentimeter geschrumpft sind. Für Waltz ist der Film weniger ein Appell für mehr Umweltschutz, als

„eine Metapher für die menschliche Denkweise: Eigentlich sollte seit Kopernikus bekannt sein, spätestens aber seit der Aufklärung, dass der Mensch nicht das Maß aller Dinge ist. Gerade durch die digitale Revolution, bei der jeder Mensch in der Lage ist, seine Meinung überall öffentlich kundzutun, ohne dafür geradestehen zu müssen, neigen viele Menschen wieder dazu, sich für das Zentrum des Universums zu halten. Genau wie vor der Aufklärung.“

Waltz empfiehlt einen „wunderbaren Aufsatz von Wilhelm Reich aus den späten Vierzigern: Rede an den kleinen Mann“, in dem Reich zu einem Menschen, der sich machtlos fühlt, sagt: „Du bist nur klein, weil du dich klein machst. Die anderen, die du für groß hältst, sie sind genauso klein. Du bist derjenige, der sie als groß akzeptiert.“ Das sei das beste Mittel gegen die Machtlosigkeit – „Die anderen klein machen.“

Christoph Waltz liest offenbar viel, Geschichten über Größenwahn und Demut, Erfolg und Misserfolg – und empfiehlt Brechts „Leben des Galilei“: Der kleine Mönch sagt seinen Eltern die Wahrheit über die Welt.

„Sie hätten sich plötzlich aus dem Zentrum der Aufmerksamkeit Gottes verstoßen gefühlt. All das Leid, die Mühsal, die Menschen willig ertragen haben, sind ohne einen Gott nur mehr unerträgliche Willkür.“

Quelle: Süddeutsche Magazin, 19. Januar 2018 „Maul halten und Hirn einschalten“

+++++

Nachtrag:

Reporterlegende Kai Hermann («Wir Kinder vom Bahnhof Zoo») beschäftigte sich immer wider mit Außenseitern, berichtete aus Krisengebieten im Nahen Osten und über den jugoslawischen Bürgerkrieg. „Jeder Mensch ist eine Geschichte, das habe ich gelernt“, lautet sein Fazit. „Und: Gut und Böse gibt es nicht in der realen Welt.» (dpa, 24-1-18)

Verlagsmanagers Klage und Furcht: Journalisten wollen keine Veränderung

„Aber welcher Mensch ist schon lernfähig? Ich jedenfalls nicht“,

schreibt der Sportredakteur einer Regionalzeitung in einer Glosse. Er thematisiert allerdings nicht die Unlust von Redakteuren, sich weiterzubilden, sondern fehlende dicke Socken. Beim Spanien-Trainingslager von Bundesliga-Fußballern „überrascht“ ihn ein Wintereinbruch – wie vor einem Jahr.

Die Lern-Unlust ihrer Redakteure beklagen die Verlagsmanager aus 29 Ländern laut einer Studie des „Reuters Institute for the Study of Journalism“ der Universität von Oxford. Egoismus und mangelnde Bereitschaft zum Wandel seien die Gründe. Ein Verleger aus den USA:

„Dafür, dass so viel über Veränderung geredet wird, findet erstaunlich wenig Veränderung statt.“

Jeder dritte Manager sieht in der Unlust, Veränderungen zu akzeptieren, eine größere Gefahr als in der Machtpolitik von Google & Co.

Quelle: Süddeutsche Zeitung 10. Januar 2018

TV-Kritik: Kongeniale Dämlichkeit und Leberkäs-Semmel

Ein Verriß von Willi Winkler in der Süddeutschen Zeitung vom 27. Dezember 2017 und Antwort auf die Frage: Wovon träumt ein bekannter Schauspieler kurz vor der Drehpause?

Herbert Knaup als Fugger investiert, kauft, schmiert und verheiratet zwar tapfer, schaut aber dabei so desinteressiert, als wäre er mit dem Kopf nicht bei legendären Marktbeherrschungsplänen, sondern bei der Frage, wie er in der Drehpause an eine Leberkässemmel kommt.

Erwähnt sei auch der Zwischentitel:

Frauen werden an Pfähle gebunden. Die Dialoge sind von kongenialer Dämlichkeit

Zum ARD-Fernsehfilm am Mittwoch, 27. Dezember 2017 (und 2. Teil am Freitag): „Die Puppenspieler“

Sprachbild aus alten Zeiten: Löschpapier

Lautschreierische Überschriften, verbunden mit ungefähr so viel Informationsgehalt wie geschreddertes Löschpapier, ist zu einer gewinnbringenden Kombination geworden.

Michael Moorstedt in der SZ vom 9. Oktober 2017 über Fakenews, ein Bild aus der Vor-Digital-Welt nutzend und einen falschen Singular

„Das Interview ist weitgehend zur Sparmaßnahme verkommen“

Bundestagspräsident Norbert Lammert (bis zum September 2017): „Interviews dienen heute vorrangig der Produktion von Agenturmeldungen.“

„Es war einmal: Das Interview“, so überschreibt Rene Zeyer, Unternehmensberater und Journalist in Zürich, seinen Essay im aktuellen „Schweizer Journalist“ (8-9/2017):

Die Verwandlung des gesprochenen Wortes in das geschriebene oder gesendete Wort. Früher war es die hohe Kunst des Journalismus. Heute ist das Interview weitgehend zur Sparmaßnahme verkommen.

Zeyer zitiert Markus Spillmann, Chefredakteur der „Neuen Zürcher Zeitung“, der schon 2012 die eingebetteten Interviews beklagte:

Interviews werden heute sehr oft einem Medium von den Interviewten bzw. ihren Pressestellen angedient. Des Öfteren wird im Vorfeld festgelegt, über was gesprochen werden darf.

Den Schaden hat, so Zeyer, das Publikum, das statt Analyse, Einordnung und Orientierungshilfe Geplauder mit dem Geruch nach Authentizität und Kompetenz erhält. Dabei ist das Interview die ursprünglichste und authentischste Form des Journalismus. Zeyer erinnert an Sternstunden des Interviews:

- Das Interview der „New York Times“ mit Fidel Castro am 24. Februar 1957; dabei kam es weniger auf den Inhalt an, sondern dass es stattgefunden hat;

- das Interview 2002 von Bloomberg-TV mit Deutsche-Bank-Chef Rolf Breuer und einem Zitat, das mit einer Milliarde Euro der teuerste Satz aller Zeiten ist;

- das Interview von Oriana Fallaci mit Henry Kissinger und dem Satz, dass der Vietnam-Krieg nutzlos gewesen sei.

Am Fallaci-Interview macht Zeyer deutlich, was ein guter Interviewer zu leisten hat: Er fragt nicht ab, er ist bestens vorbereitet und bringt, auch mit emotionaler Wucht, den Interviewten dazu, das zu sagen, was er eigentlich nicht sagen wollte.

Dem Schweizer Journalist folgt auch der scheidende Bundestagspräsident Norbert Lammert, der in einem Gespräch mit der FAS beklagte:

Interviews dienen heute vorrangig der Produktion von Agenturmeldungen, und es gibt fast keine Chance mehr, was zu einem Thema zu sagen, ohne dass daraus wird ‚Lammert fordert‘, ‚Lammert kritisiert‘, ‚Lammert wirft vor‘, ‚Lammert weist zurück‘.

Nun klagen schon Politiker jenseits der AfD, dass Journalisten ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen. Interviews hoppeln dahin, kritisiert Bundestags-Präsident Norbert Lammert (CDU), sie sind nicht mehr interessant, sondern nur der Anlass, eine Meldung für die Agenturen zu produzieren. In meiner Kress-Kolumne JOURNALISMUS lobe ich das Interview als das schillernde Format des Journalismus, informativ und attraktiv zugleich; aber beklage auch, dass dem Interview der Absturz in die Belanglosigkeit oder gar die Unterwerfung droht, wenn Journalisten in Politiker-PR eingebettet und von Marketing-Abteilungen eingelullt werden.

Journalisten wehren sich erstens gegen den Vorwurf der Lügenpresse, zweitens gegen den Verdacht willfährig zu sein gegenüber den Mächtigen und drittens gegen den Vorwurf allerorten immer das Gleiche zu schreiben. Doch nähren sie diese Vorwürfe, etwa bei der großen Bundespressekonferenz der Kanzlerin. Der Korrespondent der „Welt“ kritisiert das „Themenhopping“:

Merkel muss keine Nachfragen fürchten, es wird nicht ’nachgebohrt‘ und schon gar nicht ‚gegrillt‘, wie es in angelsächsischen Ländern in solchen Situationen üblich ist.

In Anspielung auf die „Meute“, so nannte Herlinde Koelbl die Korrespondenten, seien sie in der Fragestunde mit der Kanzlerin keine Raubtiere. „Im Gegenteil: Bisweilen spielt Merkel sogar mit ihnen.“ Das ernste Gesellschafts-Spiel mit Fragen und Antworten ist langweilig geworden.

Eingebettete Journalisten – „embedded journalists“ – kennen wir aus dem Golf-Krieg, als US-Truppen Journalisten zu ausgewählten Orte an die Front mitnahmen: Sie sollten das sehen und hören, was die Armee zeigen wollte – also Kriegs-PR.

Die Wort-Schöpfung „eingebettete Interviews“ schmiegt sich an den Begriff an: Journalisten sollen fragen, was Politiker oder andere Funktionäre antworten wollen. Die herausragende Nachricht, die im Zentrum des Interviews stehen wird, legen die Politiker vorab fest. Der Rest ist schmückendes Beiwerk.

Früher verfasste die Presseabteilung einen PR-Text und faxte oder mailte ihn an alle großen Redaktionen. Heute ruft sie eine der Großstadt-Redaktionen an, ob Interesse bestehe – andernfalls könne man auch eine andere Redaktion einladen. Der Vorteil für Minister, Oppositionsführer und andere aus der Welt der Macht liegt auf der Hand: Die Meldung einer seriösen Zeitung steigert Aufmerksamkeit, Glaubwürdigkeit und Wertigkeit.

Das eingebettete Interview verstößt allerdings gegen die Regeln für ein professionelles Interview, wie sie das „Handbuch des Journalismus“ nennt:

- Auf alle Interviews sollte der Journalist sich gründlich vorbereitet haben. Wer sich einbettet, überlässt die Vorbereitung dem Interviewten und seiner PR-Abteilung.

- Der Journalist muss eine Zielvorstellung mitbringen und durchzusetzen versuchen. Wer sich einbettet, übernimmt die Zielvorstellung des Interviewten und setzt sie für ihn durch.

- Die Fragen müssen jenen Widerspruch enthalten, den vermutlich mindestens ein Teil der Leser gern geäußert hätte. Wer sich einbetten lässt, kann diesen Widerspruch in die Langfassung des Interviews unterbringen, mit zwei Einschränkungen: Der durchschnittliche Leser kennt die Nachricht aus den TV- und Hörfunk-Nachrichten und liest kaum mehr das lange Interview; zum anderen will er’s sich nicht mit dem Minister verderben und unangenehme Fragen stellen, da er sonst riskiert, aus dem Kreis der Exklusiven ausgeschlossen zu werden.

Norbert Lammert kritisiert im Deutschlandfunk-Gespräch mit Stefan Fries die Praxis des eingebetteten Interviews – und erwähnt aus wohl vertraulichen Gesprächen: Auch die Journalisten sind unzufrieden. Ein Redakteur, der gerne in Berlin arbeitet, dürfte kaum seinen Verlag für diese Praxis kritisieren; der Präsident tut es für ihn: Korrespondenten erfüllen die Erwartung des eigenen Verlages und der eigenen Zeitung. Chefredakteure, Verleger und Geschäftsführer schätzen exklusive Interviews, sie sind stolz, wenn ihr Verlag in der „Tagesschau“ zitiert wird.

Erfunden hat das Zitate-Rennen wohl die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (NOZ), die schon vor gut einem Jahrzehnt das Wochenende, also die nachrichtenarmen Tage, für Gespräche mit Mächtigen nutzte, vornehmlich aus der zweiten und dritten Reihe. Es waren in der Regel keine eingebetteten Interviews, sondern oft nur ein paar Zeilen, ein Zweispalter in der Zeitung – also nicht viel mehr als das, was die Agenturen sendeten.

Wirken sich die Zitate in anderen Medien, vornehmlich Fernsehen und Radio, positiv auf die Auflage aus? Die „NOZ“ beendete das Rennen nach einem Wechsel in der Chefredaktion, konzentrierte sich wieder mehr auf das Lokale, also das Kerngeschäft, und wird heute nicht mehr so oft zitiert. Als sie in den vergangenen Tagen zitiert wurde, ging es um eine Nachricht aus der eigenen Region: Die Verteidigungsministerin reagierte auf Untersuchungen zum Kollaps vom Soldaten in einer Kaserne in Munster.

Wer die Meldung bei Google-News las, fand den Kölner-Stadtanzeiger vorn, der die „NOZ“ erwähnte. Exklusive Meldungen sind im Online-Zeitalter weniger wert als noch vor zehn oder zwanzig Jahren. In einem kress-de.Gespräch sagte Funkes Sport-Chefredakteur Pit Gottschalk über exklusive Meldungen im Sport:

Keine Ahnung, ob die Leser diese Arbeit heute noch würdigen. Sie lesen die News bei uns oder bei unseren Kollegen von ‚Bild‘ oder ‚Kicker‘ und wissen wohl schon nach ein paar Minuten nicht mehr, wo die Information zuerst gestanden hat.

Gottschalk empfiehlt, statt des Rennens um die schnelle Nachricht auf klassische Recherchen zu setzen.

Für Regionalzeitungen scheint das Zitate-Rennen außer Ruhm und Ehre wenig zu bringen. Media Tenor veröffentlicht regelmäßig die Hitparade der Nennungen: Selbst im ersten Halbjahr mit einigen Landtagswahlen kam keine Regionalzeitung unter die besten Zehn. Überregionale Zeitungen und Magazine dominieren: „Spiegel“, „Bild“, „Süddeutsche“ und „FAZ“, „Handelsblatt“ und „Welt“; noch in der „Bundesliga“ der meistzitierten Medien, also auf den ersten 16 Plätzen, platziert sich mit dem „Tagesspiegel“ eine Hauptstadt-Zeitung und die „Rheinische Post“ die einzige aus der Provinz.

(Hier präsentiert Bülend Ürük die 20 meistzitierten Medien des ersten Halbjahres.)

Mit der „New York Times“ und der „Washington Post“ platzieren sich sogar US-Zeitungen unter den ersten sechs der meistzitierten. Das ist der Trump-Effekt, den auch die meisten Regionalzeitungen nutzen. Trump statt Lokales? Das irritiert auch Roland Schatz, den Chef von Media Tenor:

Viele deutsche Medien haben es bislang versäumt, sich in einem Wahljahr wie 2017 gezielt als Meinungsführer für bestimmte innenpolitische Sachthemen zu positionieren. Hier können sich vor allem Regionalzeitungen hervortun. Vor dem Hintergrund der Dominanz außenpolitischer Themen entsteht allerdings der Eindruck, die Medien lassen sich von der Politik treiben.

Also wieder der Einwand, Journalisten lassen sich von der Politik treiben, und der Vorschlag, wie bei Pit Gottschalk: Mehr Recherche als PR! Klopft den Mächtigen auf die Finger! Rennt ihnen nicht nach!

Es gibt auch Journalisten, die ihre Profession immer noch in der Kontrolle der Mächtigen sehen. Johannes M. Fischer, Chefredakteur der „Thüringer Allgemeine„, druckte ein Interview nicht, als der thüringische Innenminister die wichtigen Aussagen streichen wollte und sogar die Fragen der Redaktion veränderte. Wenig später musste der Minister aus der Ramelow-Regierung sein Amt verlassen.

Der „TA“-Chefredakteur schrieb den Lesern, er werde das verfälschte Interview nicht drucken und nannte es einen „Verlautbarungs-Wortschwall“. Er legte sich auch mit dem Presserat an und veröffentlichte Teile des Interviews, die der Redaktion wichtig erschienen – ohne Autorisierung, was der Pressekodex ausdrücklich untersagt. Aber es diente der Kontrolle der Macht. Und ein entlassener Minister dürfte sich kaum beschweren.

Das Fischer-Interview erinnert an ein Interview von „Facts„, dem 2007 eingestellten Schweizer Nachrichtenmagazin: Der Politiker Anton Cottier veränderte beim Autorisieren 64 von 75 Antworten, strich 6 und formulierte 2 neu. Der Schweizer Presserat sah keine Verletzung der journalistischen Ethik, als Facts so reagierte: Auszugsweise veröffentlichte die Redaktion die Original- und die Redigier-Fassung.

Bundestagspräsident Lammert will die Krise des Vertrauens überwinden, „wenn jeder in seiner Profession vielleicht noch gründlicher als bislang begründet, warum er Dinge tut und andere Dinge lässt“. Ob der Leser versteht, wenn die Redaktion eingebettete Interviews druckt?

Was unterscheidet journalistische und literarische Sprache?

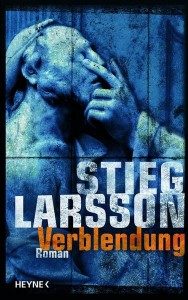

SZ-Kulturredakteur Thomas Steinfeld lobt in einem Interview den Schriftsteller David Lagercrantz, der die Millenium-Serie nach dem Tod von Stieg Larsson weiterschreibt:

Stieg Larsson konnte sprachlich sehr schlicht, ja plump sein. Das ist bei Ihnen anders.

In der Entgegnung geht Lagercrantz, der auch Journalist ist, auf den Unterschied zwischen journalistischer und literarischer Sprache ein:

Stieg Larssons Sprache – oder die Sprache, die er in seinen Büchern benutzte – (hat) einen eigenen Charakter, der mit Kategorien wie Eleganz oder Präzision nicht zu erfassen ist: Sie ist vom Journalismus geprägt, vom Willen zur Einfachheit und Deutlichkeit, sie verrät Eile und den Eifer, in der Geschichte voranzukommen. Es kann gut sein, dass diese Sprache zum Erfolg der Bücher beitrug – eben weil sie so roh ist, weil sie etwas Wildes hat. Ich habe versucht, mich dieser Form anzupassen, aber mit meinen Mitteln: Tatsächlich habe ich so gut geschrieben, wie ich eben zu schreiben vermag.

Quelle: Süddeutsche Zeitung, 7. September 2017 /E-Paper

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von